【保存版】家を売りたい!売る方法や流れ、初心者によくある悩みをわかりやすく解説

家を売るときは、不動産会社に依頼をして買う人を探してもらいます。

家を買う人が見つかったら価格交渉をして、いくらで売るかを決めます。家の価格に対して、お互いが納得すれば売買契約の成立です。あとは期日までに買った人に家を引き渡せば、取引が終わります。

家を売るときはこのような手順で進めていきますが、実は、家の価格は、売る時期や依頼する不動産会社によって変わってきます。また、不動産会社との契約方法によっては、早く売れる可能性があるのです。

このように、家を売るときは、いろいろな選択肢があるため、有利な条件で売れるように確認しておきましょう。

本記事では、家を売るための初歩の初歩といえる基礎知識をわかりやすくまとめました。よくある疑問と答えも確認して、失敗しない不動産売却をしましょう。

もくじ

家を売りたい!売る方法はいくつかある

家を売るには、不動産会社に依頼する方法と、個人間で売買する方法の2通りがあります。ほとんどの場合、不動産会社に依頼をして家を売ります。しかし、個人間での売買にもメリットがあるため、それぞれの方法について確認しておきましょう。

不動産会社に依頼する

家を売るときは、一般的に不動産会社に依頼をしますが、その中でも以下の2種類の方法があります。

- 不動産仲介

- 不動産買取

不動産会社に依頼すると、契約書の作成など専門的で細かな対応をしてもらえるのが大きなメリットです。

特に近年は、契約不適合責任という「契約内容に適さない事由は売主の責となる」法律が定められています。これまで以上に契約書の記載が重要といえます。

また不動産会社が持つ知識に基づくアドバイスにより、適正な価格で販売できるのも金銭的にメリットです。

| 不動産仲介 | 不動産買取 | |

|---|---|---|

| メリット | 交渉次第で高く売れる可能性がある |

|

| デメリット | 仲介手数料が発生する | 仲介と比較して約6~7割の売却価格 |

不動産仲介

不動産仲介は、不動産会社に買う人を探してもらい、売買契約を結ぶ方法です。家を売る方法の中で、最も一般的なのが不動産仲介です。

不動産会社には、買主を見つけた報酬として、仲介手数料を支払います。

不動産仲介は、不動産会社が買主を見つける必要があるため、売却までの期間はほかの方法よりも少し長いです。しかし、購入希望者の希望条件を確認しながら売り出し価格を調整できるため、交渉次第で高く売れる可能性があります。

家の売却は10万円といった気軽なものではなく、1,000万円や2,000万円という大きな金額の取引です。そのため、少しでも高く売却したいと考えるのは当然です。

まずは不動産仲介による売却を依頼して、実際に家が売れるかを模索するのがおすすめです。

不動産買取

不動産買取は、家を不動産会社に直接売る方法です。

不動産会社は、買った家をリフォームなどできれいにしたあとに販売をして利益を得ます。

不動産買取の最大のメリットは、買主を探す必要がない点です。不動産会社に査定を依頼して売却価格が確定すれば、すぐに家を現金化できます。

そのため、依頼から売却までの時間や手続きなどの手間があまりかかりません。また、不動産会社に直接売却するため、仲介手数料が不要です。

ただし、不動産会社も転売による利益を確保する必要があるため、売却価格は仲介と比較して約6~7割が相場です。

また、不動産会社は宅地建物取引業者のため、不動産買取では契約不適合責任が適用されません。これは売主にとってメリットですが、それもまた価格を下げる原因のひとつです。

個人間売買はリスクがある

家の売却には不動産会社に依頼するだけではなく、個人間で売買を行う方法もあります。

個人間売買の最大のメリットは、仲介手数料など費用がかからないことです。

しかし、本来であれば不動産会社が専門的な知識を生かして実施する、以下のような作業を自ら行う必要があります。

- 契約書の作成

- 金融機関との住宅ローン対応

- 登記などに関する諸手続き

また、売主も買主も不動産業界に携わっていない場合、契約が法的根拠よりも「あたりまえ」や「常識的に」など感情に左右された内容になる傾向にあります。そのため、後々トラブルが起きやすい点に注意が必要です。

個人間売買は、不動産に関する知識に精通している方や、現金で一括購入できる範囲内の場合以外は、あまりおすすめしません。

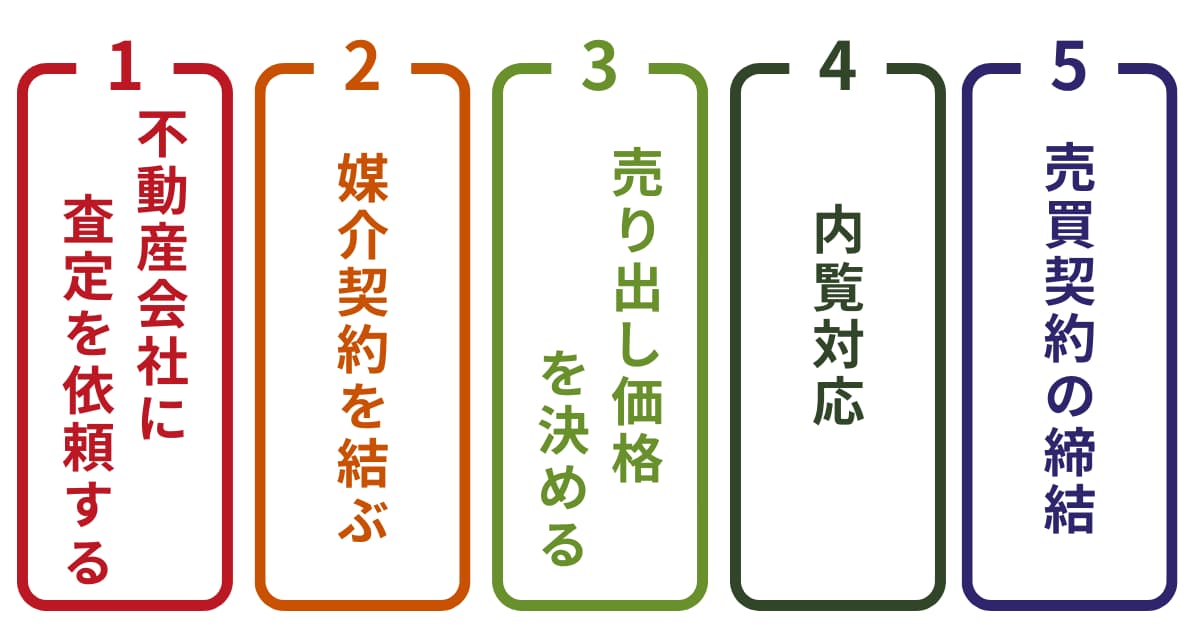

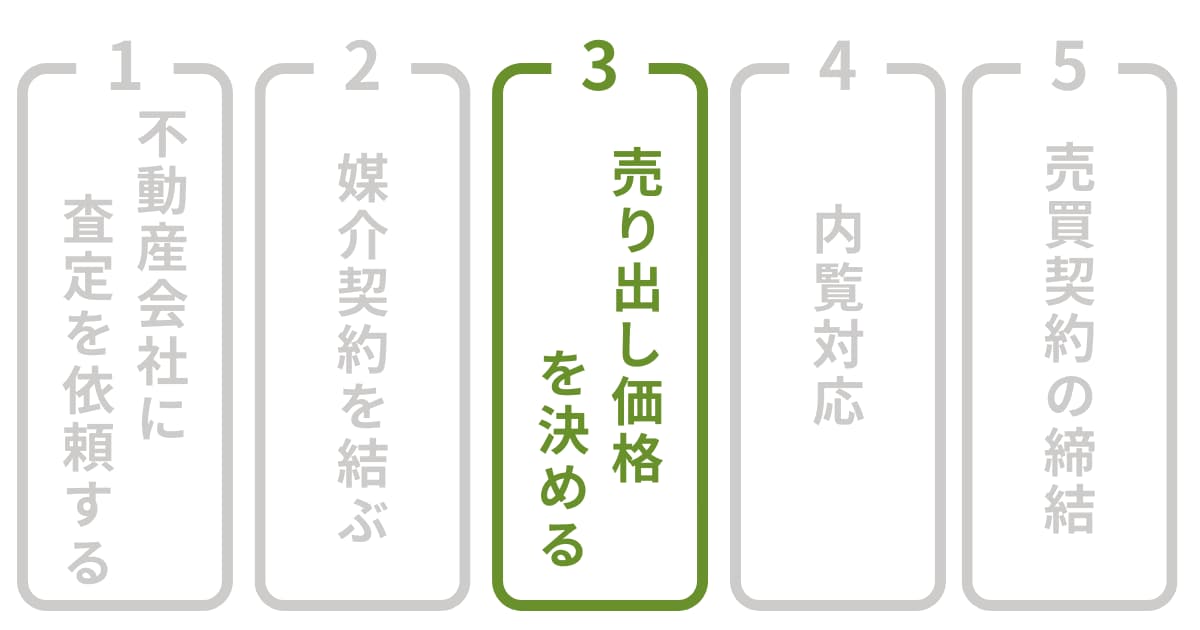

家を売る流れ

家を売る流れ

不動産会社に依頼して家を売る場合、以下のような流れで行います。

- 不動産会社に査定を依頼する

- 媒介契約を結ぶ

- 売り出し価格を決める

- 内覧対応

- 売買契約の締結

それぞれについて詳しく解説します。

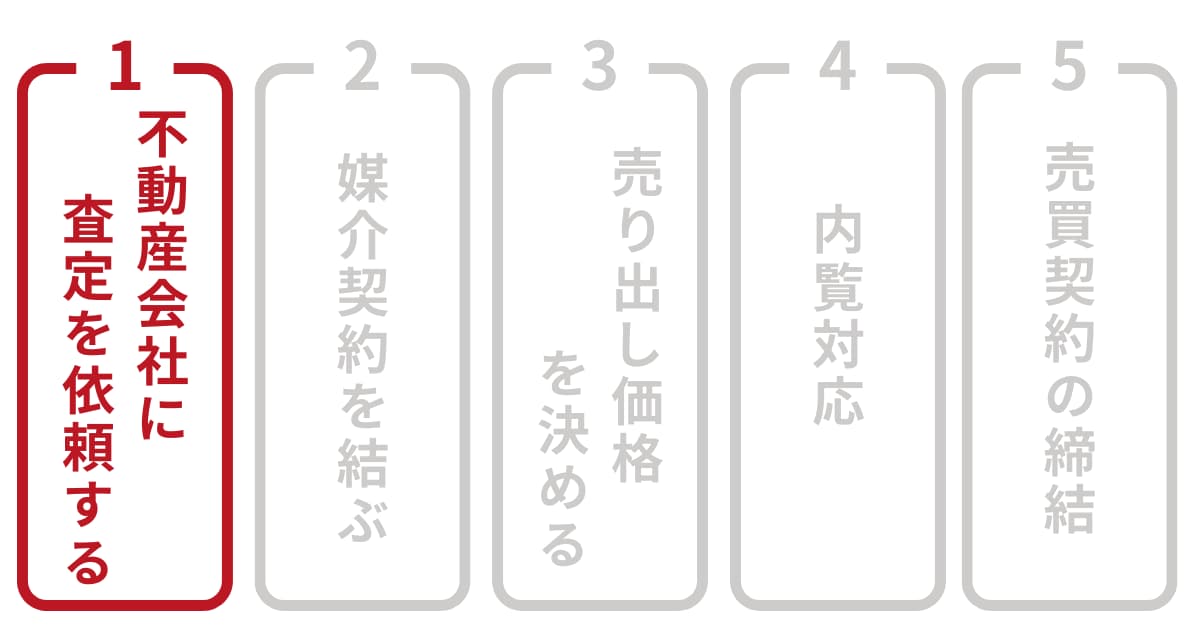

不動産会社に査定を依頼する

家を売る流れ1:不動産会社に査定を依頼する

まずは不動産会社に、売却価格の根拠となる家の査定を依頼します。

この査定は、不動産会社によって重視する点が違います。

- 立地

- 建物の築年数

- 室内の状況

上記などの何を重視するかで、家の査定価格も変わってきます。

そのため1社だけに査定を依頼するのではなく、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。適正な価格を把握することにつながるため、少しでも高く売るには重要です。

また、少し前までは、不動産会社に直接足を運んで相談をする、というのがあたりまえでした。しかしいまでは、スマートフォンやパソコンを使ってインターネットで家の査定などができます。

そのため、まずは一括査定サイトなどを利用して気軽に査定依頼を申し込みましょう。

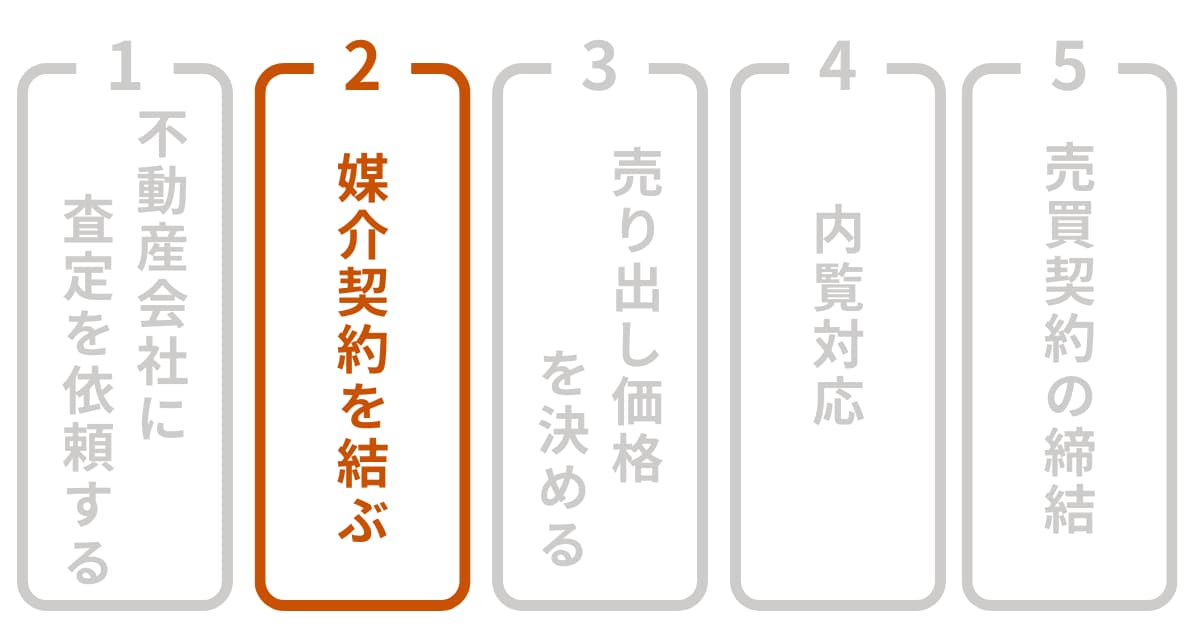

媒介契約を結ぶ

家を売る流れ2:媒介契約を結ぶ

複数社に依頼した査定価格を比較して、どの不動産会社に仲介を依頼するか決めます。

不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。媒介契約は、不動産会社に仲介を依頼するための契約で、大きく以下のように分けられます。

- 一般媒介契約

- 複数の不動産会社に依頼できる

- 専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約

- 1社の不動産会社にのみ依頼する

それぞれメリットとデメリットがありますが、需要が高い地域に家がある場合は専任媒介契約か専属専任媒介契約、そうでない場合は一般媒介契約を結ぶと、早く売却できる傾向にあります。

売り出し価格を決める

家を売る流れ3:売り出し価格を決める

不動産会社と相談しながら、家の売り出し価格を決めます。

ここでのポイントは、以下のように戦略的に売り出し価格を決めることです。

- あとで値引きすることを考慮して、少し高めに金額を設定する

- 買主を早めに見つけるために、適正価格で設定する

さらに周辺の相場と比較しながら売り出し価格を決定すると、適正価格から大きな剥離ができないでしょう。

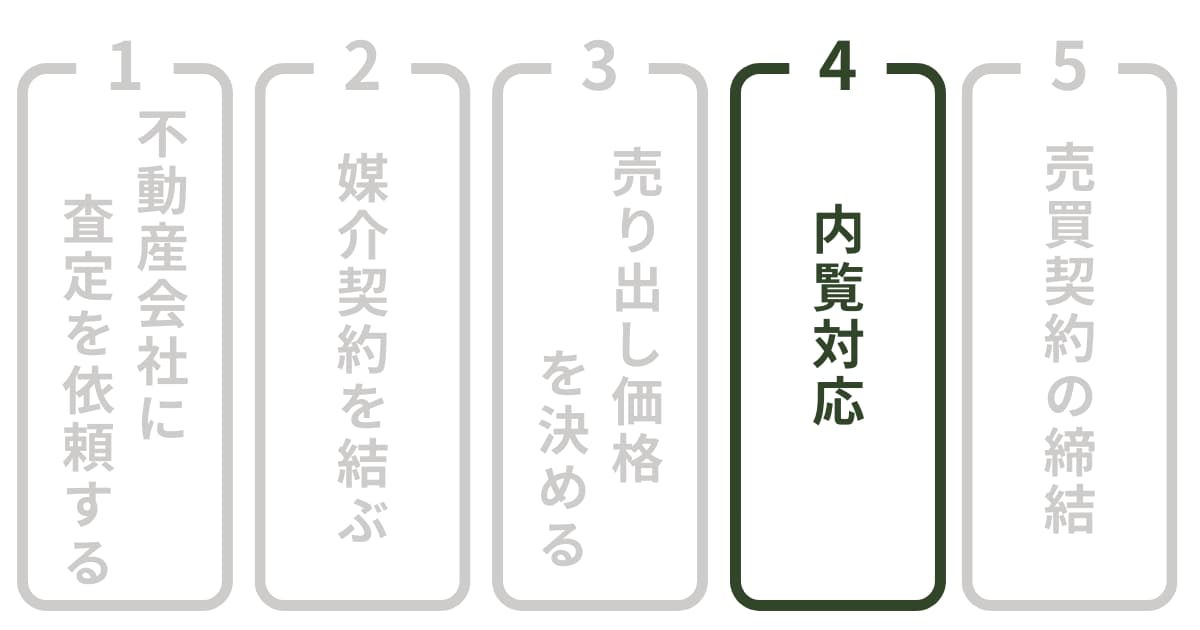

内覧対応

家を売る流れ4:内覧対応

家を売り出して購入希望者から室内の見学希望があれば、対応します。

居住中の場合、1回や2回であれば対応可能でも、毎週となると面倒に感じるかもしれません。そのような場合は、室内の状況がわかる写真を充実させたり、360°見渡せるようなバーチャルムービーを用意したりなども検討しましょう。

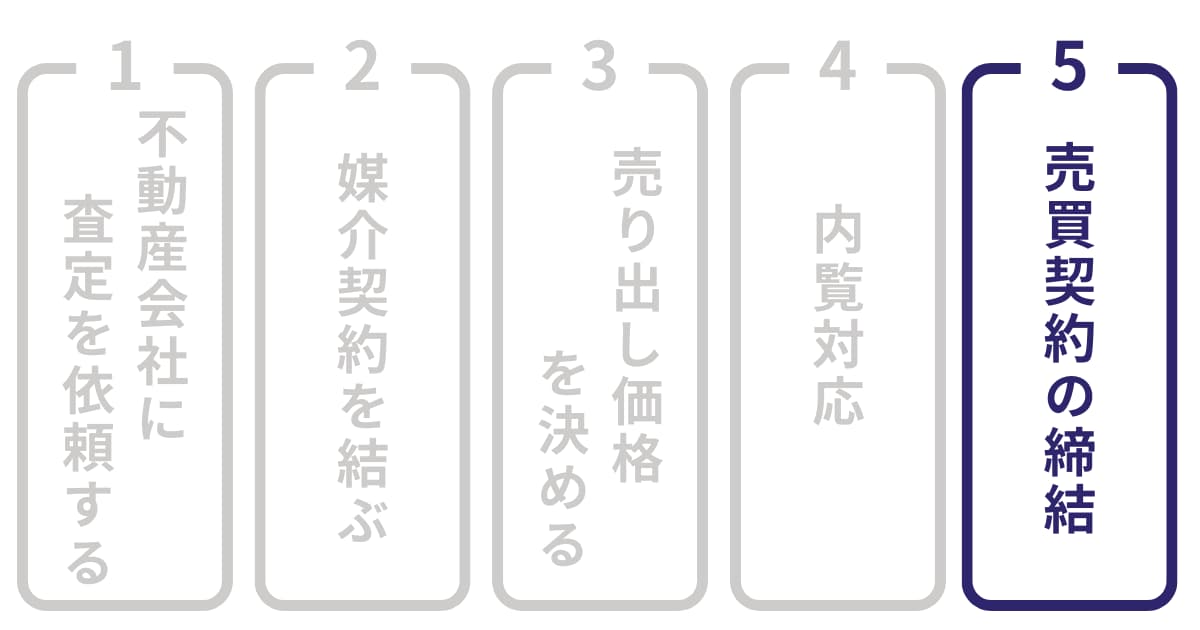

売買契約の締結

家を売る流れ5:売買契約の締結

購入希望者と条件面などの調整が終われば、売買契約を締結して家を引き渡します。

ここまでが一般的な家を売る流れです。

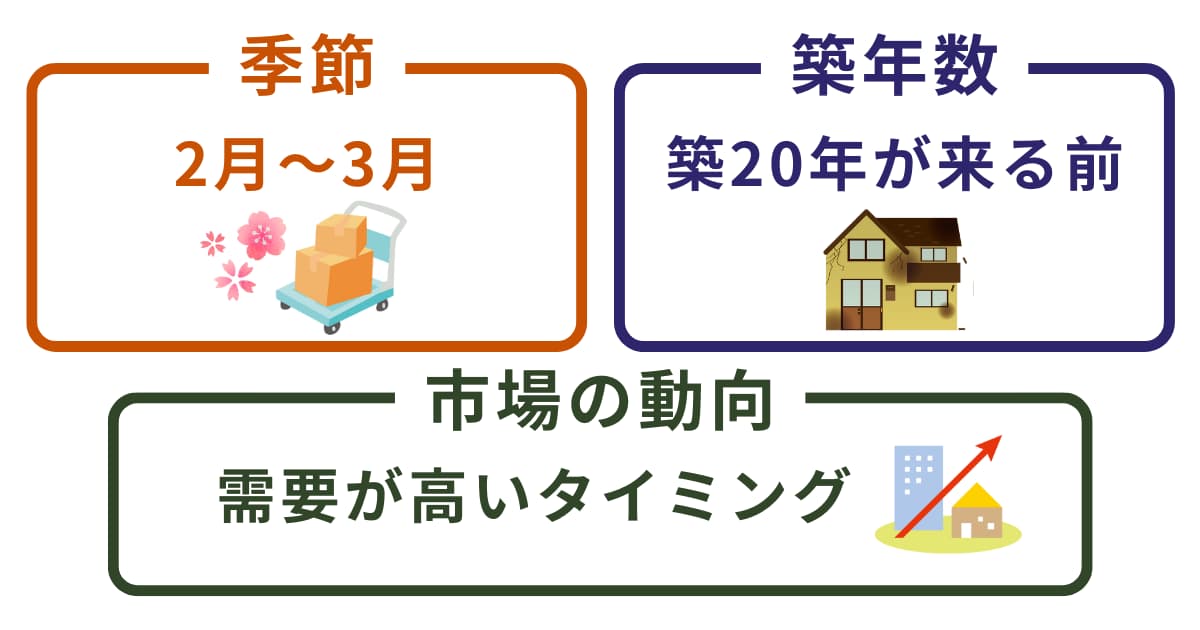

家を売るのに適した時期やタイミング

家を売るのに適した時期やタイミング

家を売るタイミングによっては、なかなか買主が見つからなかったり、売れたとしても低い売却価格になったりするおそれがあります。

最適な時期やタイミングを見極めて、家の売却計画を練りましょう。

季節

2月から3月は、賃貸需要の高まる時期であると同時に、家が売れやすい時期でもあります。

その理由は、4月に学校では新学期が始まり、社会人も入社や転職、転勤などライフスタイルの変化があるため、それを見据えた転居が活発になるためです。

そのため、売り出し価格を高めに設定しやすいのも、この時期といえるでしょう。

反対に、5月からは右肩下がりで需要が落ち込むので、値下げを考える時期になるかもしれません。

ただし、2月や3月に引っ越すことを見越して物件探しを前もって始めている人も多いです。そのため、引っ越しシーズンになってから売却へ動き出しても遅いでしょう。

また、家の売却は準備から引き渡しまで、約6カ月はかかるといわれています。2月に家を売りたいなら、夏から査定や相場の調査などの準備を始めておきましょう。

築年数

家は築年数が経過すると劣化が進み、価値は下がっていきます。

不動産は建物の構造別に法定耐用年数が定められています。たとえば木造の住宅であれば22年ですが、22年を超えると建物自体の価値はありません。

そのため、築20年が来る前のタイミングで売却をしておくのがおすすめです。

市場の動向

オリンピックや新型コロナウイルスの流行など、さまざまな要因で家の価格は変動します。東京オリンピックの開催が決定したあとは、不動産価格が上昇しました。市場全体で家の価格が高くなっている時期はその分購入希望者が多いため、早く、そして高く売れる可能性が高いです。

需要が高いタイミングを見極めるには、国土交通省が提供している「不動産情報ライブラリ」を利用する方法があります。株式会社東京カンテイの「リリース」では平均坪単価や前月比も確認できます。

また、金利も注目しておくべきポイントです。現在の日本は低金利が続いており、家の購入がしやすい環境です。つまり売主からすると、売却しやすいタイミングといえるでしょう。

準備から家の引き渡しまでは約6カ月

一般的に、家を売る準備を始めてから契約締結までに約4~5カ月、その後決済と引き渡しが行われるまで約1~2カ月、合わせて約6カ月がかかります。

特に準備の段階では、相場の確認や売り出し価格の設定などを入念に実施しましょう。

内覧の数が多ければ、家の引き渡しまでの期間は短縮される可能性があります。そのため、家の魅力を最大限に引き出す写真や動画の撮影、広告の掲載なども必要です。

家を売るときにかかる費用

家を売るときにかかる費用

一般的に、家を売るためには、売却価格の約4〜6%の費用がかかるといわれています。

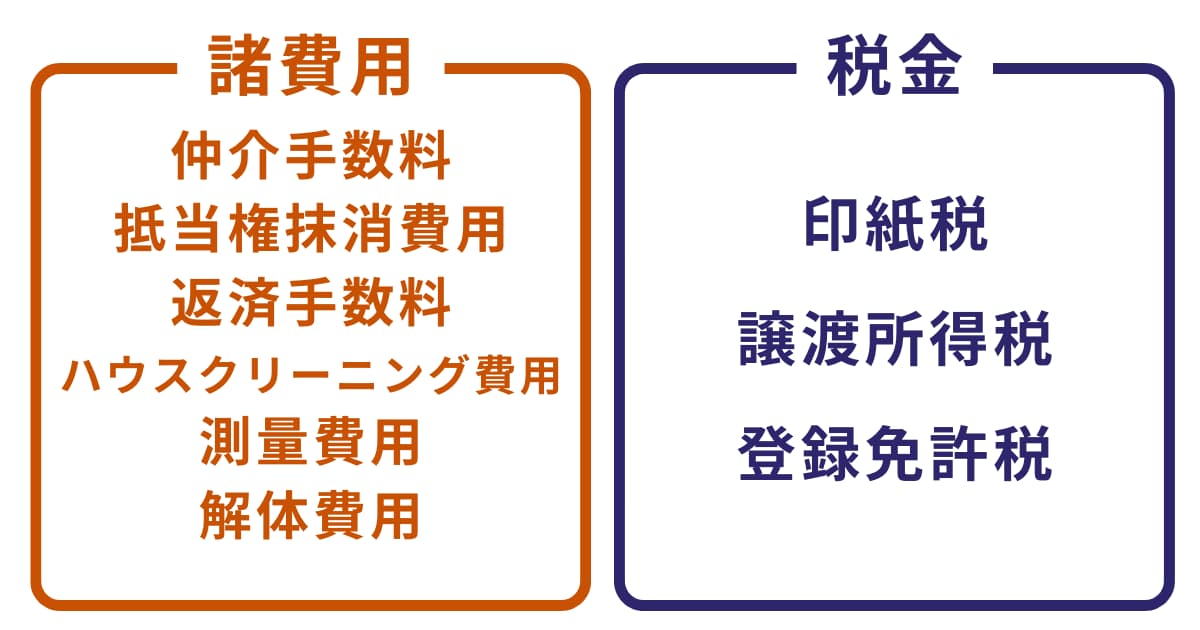

費用について、手数料などの諸費用と税金に分けて紹介します。

手数料などの諸費用

家の売却時にかかる主な諸費用は以下のとおりです。

- 仲介手数料

- 抵当権抹消費用

- 返済手数料

- ハウスクリーニング費用

- 測量費用

- 解体費用

ただし、物件の状況や契約によっては支払う必要がない費用もあるため、それぞれの項目について詳しく見てみましょう。

仲介手数料

不動産仲介の場合、家の売買契約が成立すれば、仲介を依頼した不動産会社に報酬として仲介手数料を支払う必要があります。

仲介手数料は売却価格によって上限が決まっており、それぞれ以下の簡易計算式で求められます。

| 売却価格 | 簡易計算式 |

|---|---|

| 400万円超え | 売却価格 × 3%+6万円+消費税 |

| 200万円超え400万円以下 | 売却価格 × 4%+2万円+消費税 |

| 200万円以下 | 売却価格 × 5%+消費税 |

たとえば、3,000万円の家を売却した場合、仲介手数料の上限は以下のように計算できます。

仲介手数料の上限=3,000万円 × 3%+ 6万円+消費税(10%)=105万6,000円

仲介手数料には、宣伝広告費や営業活動費、事務手続き費用が含まれています。

上限を超える金額の仲介手数料がかかることはありません。不動産会社によっては割引してくれる可能性があるため、売却の前に確認することが大切です。

抵当権抹消費用

抵当権抹消費用とは、住宅ローンが残っている家を売却するときに発生する費用です。

住宅ローンで家を購入した場合、家を担保にする金融機関の権利として、抵当権が設定されます。抵当権は基本的に、住宅ローンを完済すると外すことができます。

抵当権を外す手続きは自分でできるケースもありますが、専門知識が必要なため、一般的には司法書士に依頼して行います。そのため、抵当権抹消費用として、後述する登録免許税と司法書士の手数料の合計で約1〜2万円がかかります。

返済手数料

返済手数料とは、住宅ローンの返済時にかかる事務手数料のことです。住宅ローンが残っている家を売却した際、売却代金は残りの住宅ローンの返済に充てることになります。このとき一括返済を行うためには、金融機関へ手数料を支払う必要があるのです。

金融機関によって異なりますが、たとえば、三井住友銀行の場合は、窓口での手続きで2万2,000円、インターネットからの手続きで5,500円がかかります。

参考:三井住友銀行「ローン手数料」

ハウスクリーニング費用

当然ですが、家はきれいにしているほうが売却しやすいです。しかし、家の掃除が苦手でプロにお願いしたいという場合もあるでしょう。

ハウスクリーニング費用は、すでに入居している場合でクリーニングするのか空室の場合で行うのかで費用が変わってきますが、約2万〜10万円が目安です。たとえば3LDKのマンションでは、空室の場合で約5万円、在室で約6万〜8万円が相場です。

測量費用

マンションを売却する場合は不要ですが、戸建てを売却するときに、土地の面積や境界を確認するための測量費用がかかるケースがあります。

測量費用は約50万〜100万円が相場で、売主が負担します。

解体費用

古い家を解体して更地にして売る場合は、解体費用がかかります。

一般的には、鉄筋コンクリート、鉄骨、木造の順に建物が頑丈で、その分解体費用も高い傾向にあります。

| 構造 | 1坪当たりの費用目安(万円) |

|---|---|

| 木造 | 3~5 |

| 鉄骨造 | 4~6 |

| 鉄筋コンクリート造 | 6~8 |

ただし、建物前の道路幅が狭いなどの条件によっても金額は変わるため、一概に断定はできません。

税金

家を売るときは仲介手数料などの諸費用とは別に、さまざまな税金がかかります。主にかかる税金は、以下のとおりです。

- 印紙税

- 譲渡所得税

- 登録免許税

それぞれについて詳しく解説します。

印紙税

印紙税とは、家を売却するときに売主と買主が締結する売買契約書に課される税金のことです。売買契約書に印紙を貼り付けることで納税します。

印紙税は売却価格によって金額が異なり、以下のとおりです。

| 売却価格 | 本則税率(円) | 軽減税率(円) |

|---|---|---|

| 10万円超え50万円以下 | 400 | 200 |

| 50万円超え100万円以下 | 1,000 | 500 |

| 100万円超え500万円以下 | 2,000 | 1,000 |

| 500万円超え1,000万以下 | 1万 | 5,000 |

| 1,000万円超え5,000万円以下 | 2万 | 1万 |

| 5,000万円超え1億円以下 | 6万 | 3万 |

| 1億円超え5億円以下 | 10万 | 6万 |

| 5億円超え10億円以下 | 20万 | 16万 |

| 10億円超え50億円以下 | 40万 | 32万 |

| 50億円超えの場合 | 60万 | 48万 |

参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

令和6年3月31日まで軽減税率が適用されます。たとえば、3,000万円の家を売却した場合は、軽減税率適用で印紙税は1万円です。

譲渡所得税

家の売却で出た利益は譲渡所得といい、譲渡所得税が課せられます。

以下は、譲渡所得を求める計算式です。

取得費は購入したときの価格と購入時にかかる諸費用、譲渡費は売却時にかかる諸費用のことです。

取得費を求めるときは、建物代金から減価償却費を差し引く必要があります。減価償却費は、新築時から下がっていく建物の価値を差し引くためのもので、以下のように計算します。

償却率は、建物の構造によって以下のように決められています。

| 種別 | 耐用年数(居住用の場合) | 償却率 |

|---|---|---|

| 木造 | 33年 | 0.031 |

| 鉄骨造(4mm超) | 51年 | 0.020 |

| 鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.015 |

たとえば、3,000万円で購入した築8年の木造住宅の減価償却費は669万円です。

減価償却費=3,000万円 × 0.9 × 0.031 × 8=669万円

では、以下の条件で譲渡所得税を実際に求めてみましょう。

- 築8年の木造住宅

- 売却価格:2,500万円

- 購入時価格:3,000万円

- 売却時の費用(仲介手数料など):100万円

減価償却費は、前述したとおり669万円です。購入価格から減価償却費を引き、取得費を求めます。

取得費=3,000万円(購入価格)-669万円(減価償却費)=2,331万円

このように、取得費は2,331万円です。

次に、譲渡所得を求めてみましょう。

譲渡所得=2,500万円(売却価格)-2,331万円(取得費)-100万円(譲渡費用)=69万円

この譲渡所得に税率をかければ譲渡所得税を算出できますが、税率は家を所有している年数によって変動します。所有期間が売却する年の1月1日時点で5年を超えていると20.315%、5年以下の場合は39.63%です。

譲渡所得税=69万円 × 20.315%=14万170円

このように、売却価格2,500万円に対して14万170円の譲渡所得税がかかることがわかりました。

譲渡所得税が発生すると、自分で利益を計算して申告と納税を行う必要があります。売却の際は、売却価格から利益が出るのかを確認しておきましょう。

登録免許税

登録免許税とは、抵当権抹消の際にかかる税金です。不動産1つにつき1,000円と定められています。

戸建ての場合は、土地と建物をセットで売却するのが一般的なので、2,000円課税されます。

また、所有権移転の手続きにも登録免許税がかかりますが、基本的に買主が負担します。ただし、合意内容によっては売主が負担するケースもあります。

家を売るときに必要な書類

家を売却する際に必要な書類はたくさんあるため、できるだけ事前に準備をしておきましょう。

売却依頼時に必要な書類

売却依頼時に必要な書類は、以下のとおりです。

| 書類 | |

|---|---|

| 必須 | 登記済権利証または登記識別情報 |

| 登記謄本または登記事項証明書 | |

| 固定資産税納付通知書および固定資産税評価証明書 | |

| 土地の測量図・境界確認書(戸建ての場合) | |

| 建築確認証および検査済証(戸建ての場合) | |

| 状況に応じて必要、もしくはあったほうがよい | マンションの管理規約・使用細則・維持費関連書類(マンションの場合) |

| 売買契約書・重要事項説明書 | |

| 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書 | |

| ローン残高証明書 | |

| 物件購入時のパンフレット |

それぞれの書類について詳しく解説します。

登記済権利証または登記識別情報

登記済権利証は、いわゆる権利証といわれるものです。所有者が誰なのかを証明するための重要な資料で、不動産所有権の取得時に登記完了として法務局から発行されます。

ただし、2005年の不動産登記法の法改正により、権利証の発行が終了しました。その代わり、現在は12桁の登記識別情報が通知されます。2005年以降の物件を取得された方は、権利証ではなく登記識別情報が必要です。

権利証や登記識別情報を紛失してしまった場合、原則、再発行ができませんが、以下3つの対処法があります。

事前通知制度

法務局に登記申請時に権利証を紛失した旨を伝え、所有権を法的に証明ができないと認められれば、後日、法務局から事前通知の書類が届きます。この書類に押印し、法務局に返送することで本人確認が取れたとみなされ、売買契約を進められます。

費用がかからない反面、登記義務者の返信次第で手続きが始まるため、時間がかかってしまうケースが多いです。

有資格者による本人確認制度

司法書士などの専門家に代理で本人確認をしてもらい、登記申請時に提供してもらう制度です。個人間の売買で権利証を紛失した場合は、この制度を使うケースが多いです。

普通の登記と同じスピードで手続きを進められますが、数万〜10万円の費用がかかってしまいます。

公証人が認証する本人確認制度

司法書士だけではなく、公証人に本人作成書を作成してもらい手続きを進める方法です。公証役場で本人確認の認証を受けて、作成してもらった本人確認情報を登記申請時に法務局に提出します。

数千円の費用で済む場合が多いですが、公証役場は基本的に土日休みのため、平日に時間を取って手続きを行わなければいけません。

登記謄本または登記事項証明書

登記謄本(登記事項証明書)は、物件の情報や権利を証明する書類です。土地と建物をセットで売買する場合は、土地分と建物分をそれぞれ準備しましょう。

法務局の窓口で取得ができますが、現在は、電子データで管理を行っているため、オンラインでも取得が可能です。

不動産会社にもよりますが、登記事項証明書の取得を行ってくれる会社もあるので、依頼を検討している不動産会社に確認してみましょう。

固定資産税納付通知書および固定資産税評価証明書

固定資産税納付通知書は、毎年4月から6月にかけて自宅に届くので、なるべく新しいものを準備しましょう。

書類の中には評価証明という欄があり、固定資産税の確認と移転登記の際、課税額を算出するために必要です。

万が一紛失してしまった場合は、所有している不動産管轄の役所に相談しましょう。

土地の測量図・境界確認書

売りたい家が戸建ての場合は、土地の測量図・境界確認書が必要です。土地の面積、隣接する土地や道路との境界の位置が詳しく記載されています。

境界が明確になっていないと、取引後、隣地の所有者の方とトラブルに発展するおそれがあるため、準備しておくと安心です。

建築確認証および検査済証

建築確認証と検査済証は、それぞれ以下のようなものです。

- 建築確認証

- 工事前の計画が法律に適合していることを証明する

- 検査済証

- 工事途中や完了時の検査で法律に適合していることを証明する

基本的にどちらも再発行ができません。もし紛失してしまった場合は、役所に情報があれば、建築計画概要書・建築確認台帳記載証明書を有料で発行して代用することも可能です。

マンションの管理規約・使用細則・維持費関連書類

マンションの場合、ペットは飼えるのかなど、建物ごとに細かい決まりがあります。大切な情報ですので、マンションを売却する場合は、管理規約などが記載されている資料を準備しましょう。

また、戸建てと違い、マンションでは共用部分の維持費が発生します。維持費関連の資料もあるとよいでしょう。

売買契約書・重要事項説明書

家を購入したときに交わした売買契約書や重要事項説明書では、契約日や引き渡し日、代金、物件の状況や特約などが確認できるため、提出を求められるケースがあります。

耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書

1981年6月1日以降の建築確認を受けた物件は、新耐震基準が適用されています。

新耐震基準より前に建てられた物件で耐震診断を受けている場合は、買主に説明できるように診断報告書などの書類を準備しておきましょう。

また、古い建物では、断熱材などにアスベストが使用されている可能性があります。アスベストは、健康上に問題があると判明したため、現在では使用が禁止されています。アスベストの調査を実施した記録があれば準備しておくとよいでしょう。

ローン残高証明書

ローン残高証明書は、年末時点でどれくらいの住宅ローンが残っているかがわかる書類です。

家の売却価格が住宅ローンの返済額を下回る場合、不動産会社から提出を求められることがあります。現在、住宅ローン返済中で売却を検討する方は準備しておきましょう。

物件購入時のパンフレット

パンフレットなどの資料は物件の魅力を最大限アピールできるよい資料になります。

不動産会社や営業担当者の販売活動がしやすくなるため、もし残っているのであれば、渡しておくと喜ばれるでしょう。

買主への引き渡し時に必要な書類

買主へ家を引き渡すときは、以下のような書類を提出する必要があります。

- 本人確認書類・実印・印鑑証明書

- 住民票

- 銀行口座の通帳

- 抵当権抹消書類

それぞれについて詳しく説明します。

本人確認書類

本人確認書類として、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど身分を証明するものが必要です。

また、実印と印鑑証明書も合わせて準備しましょう。契約書の資料作成時や本人証明で使います。

印鑑証明は役所で取得できますが、一般的には取得から3カ月以内のものを準備する必要があるでしょう。

住民票

家の登記に記載されている住所と現住所が異なる場合、移転登記の際に住民票が必要です。

引っ越しをしておらず、登記されている住所と現住所が一緒であれば住民票は不要です。

銀行口座の通帳

家の引き渡し時には、手付金を除いた残りの売却代金を受け取ることになります。

基本的には、銀行振り込みで処理を行うケースが多いため、買主に売却代金の支払先を伝える必要があります。口座番号や支店名が分かるように通帳を用意しておきましょう。

抵当権抹消書類

買主が承諾すれば、抵当権が残った家でも売却ができます。しかし、買主からすると、物件購入後に売主が住宅ローンの滞納をしてしまうと対象物件が競売にかけられ、物件を失ってしまうリスクがあります。そのため、ほとんどの不動産会社では抵当権の抹消が義務づけられています。

抵当権抹消書類は、売却が決まった旨を金融機関に伝えると発行してもらえます。書類の発行には数週間かかる場合があるので、売却が決まった時点で早めの対応をしましょう。

家を売るときによくある疑問と答え

家を初めて売る人にとっては、どの不動産会社に任せればよいのか、実際にいつから売りに出すのがよいのかなど、悩むポイントはたくさんあるでしょう。

ここでは、家を売るときによくある疑問を解消します。

- 家を売る前にリフォームは必要?

- リフォームにかかった費用は、売却価格に加えることが難しく、費用対効果が悪いためおすすめしません。大掛かりなリフォームは不要ですが、トイレを和式から洋式にするなど、時代に合わせた軽いリフォームなら行うほうがよいケースもあります。

- 家の売却でやってはいけないことはある?

- 家の売却で取り返しがつかないのは、売却価格の値下げです。一度下げた価格を上げることは簡単ではありません。そのため、売り出し価格の設定と戦略を、売却活動を始める前に入念に検討する必要があります。

- 不動産会社はどこがいい?

- 不動産会社を選ぶときに重要なのが、不動産会社の実績と担当者との相性の2つです。

売却実績が豊富で地域に精通している不動産会社であれば、適正価格で売れる可能性が高くなります。担当者との相性では、コミュニケーションが円滑に行えるかどうかも判断材料になります。 - 家を売った後に確定申告は必要?

- 家を売ったときに譲渡所得が発生した場合、そして控除などを適用する場合は確定申告が必要です。家を売った年の翌年2月16日から3月15日の間に申請して譲渡所得税を納めます。一方、家を売って損をした場合は確定申告をする必要はありません。しかし、損をした場合でも確定申告をしておくと、損益通算が適用できるため、節税できる可能性があります。

- 家を売りたいとき、何から始めたらよい?

- まずは、不動産会社に査定を依頼しましょう。複数の査定価格を比較してどの不動産会社に仲介を依頼するか決めたら、媒介契約を結びます。その後、売り出し価格を決めて売却活動を始めます。内覧対応などをして購入希望者と条件面などの調整が終われば、売買契約を締結して家を引き渡します。不動産への査定は「リビンマッチ」が便利です。

- 家を売るのに適した時期やタイミングはある?

- 2月から3月は家が売れやすい時期ですが、家の売却は準備から引き渡しまで、約6カ月はかかるといわれています。2月に家を売りたいなら、夏から査定や相場の調査などの準備を始めておきましょう。また、家は築年数が経過すると劣化が進み、価値は下がっていくため早めの売却がおすすめです。

関連記事

- ペットを飼育した物件を売る際の注意点とは。需要が高いって本当?

- 家の中の物を処分しないで家を売る方法!家具はそのままで片づけなくてもいい?

- 木造住宅の売却方法は築年数によって違う?理由や高く売る方法を紹介

- 中古で買った家を売る!流れや費用、注意点を解説

- 遠方でも不動産売却は可能!持ち回り契約とは?注意点は?

- 別荘を売却する4つのポイント!自宅との違いは?需要はある?

- いらない不動産の処分方法!放棄か寄付か?売れるなら高く売る

- 家に住みながら売却を成功させる4つのポイント|早く・高く売る方法とは

- 二世帯住宅を高く売却する!売れやすい物件の特徴や売却方法の紹介

- 「持ち家だけど引っ越したい!」新居へ住み替える方法と注意点

- 【成年後見人の不動産売却】裁判所の許可の可否や具体的な流れを詳しく解説

- 生活保護を受けるときの売却指導とは。持ち家を売却する流れも紹介

- 家を売って借金を返済するときの注意点|高額・早期売却のポイント

- 不動産を早く売りたい!家・マンションを早期売却する方法とポイント

- 稼ぎ頭がうつ病に。家を売るべき?判断基準と売らずにできる収入対策

- 担保物件は売却できる?抵当権付き不動産を売る手順やポイントを解説

- 店舗売却の手順とポイントを紹介!高値で売れるってほんと?

- 施設に入った親の家、売却する?代わりに住む?判断方法と売る際の注意点

- 子どもの学校が合わない。転校できる?持ち家は?親の疑問に徹底解説!

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

離婚で家を財産分与 (27) 老後の住まい (24) 売れないマンション (16) 一括査定サイト (15) 離婚と住宅ローン (13) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 家の売却 (11) 家の後悔 (10) 不動産高く売る (9) 実家売却 (9) マンション価格推移 (8) マンションの相続 (8) 移住 (7) アパート売却 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 家の価値 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) お金がない (5) 空き家売却 (5) 離婚準備 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) 近隣トラブル (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) マンションか戸建てか (3) サブリース (3) イエウール (3) 不動産価格推移 (3) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて