土地を相続したときに分割する方法|トラブルなく進めるにはどうする?

遺産に土地があると、トラブルになるおそれがあります。土地は現金のように分けられないうえに、非常に高価になるケースが多いためです。土地を相続するときは、すべての相続人が納得できるよう平等に分割しなくてはなりません。

土地を平等に分割するには、どのような方法があるのでしょうか。土地を相続したときに分割する方法を、不動産の一括査定サイトの「リビンマッチ」が解説します。相続をトラブルなく進めるため、ぜひ記事を参考にしてください。

もくじ [非表示]

土地を相続したときの4つの分割方法

相続財産を相続人で分割する方法には、次の4つの方法があります。

- 現物分割

- 遺産をそのまま分割して、相続人で分けあう

- 代償分割

- 価値が同等のものをほかの相続人へ渡し、遺産を相続する

- 共有分割

- 遺産を相続人で共同で所有して相続する

- 換価分割

- 遺産を売却して現金化して相続人で分けあう

この4つの方法を土地に当てはめると、次のようになります。

- 現物分割

- 土地を分筆してそれぞれ相続する

- 代償分割

- ほかの相続人に土地に代わるものを渡す

- 共有分割

- 土地を共有名義で所有する

- 換価分割

- 土地を売却して現金を分割する

遺産の土地を分割する方法を、それぞれ見ていきましょう。

土地を分筆してそれぞれ相続する

[現物分割]土地を分筆して相続する

土地は区画を「筆」という単位であらわします。そして、1筆の区画をふたつ以上に分けることを「分筆」といいます。1筆の土地を複数人で分けて所有するときは分筆という手続きを行って土地を分けることで、それぞれが土地を所有できるようになるのです。

ところが、土地を平等に分けることは難しいのです。たとえば、道路に面していない土地だと建物を建てられない、ビルに隣接していて日当たりが悪いなど、広さが同じでも分け方によって不平等になってしまいます。また、分筆を制限される土地があるなど、ただ土地を分ければよいわけではないことにも注意が必要です。

ほかの相続人に土地に代わるものを渡す

[代償分割]土地と同じ価値のものを代わりに渡す

土地を分割して平等に相続するのが難しいのであれば、ひとりが土地を相続する方法もあります。土地を相続する人が、ほかの相続人に土地に代わる価値のものを渡すのです。ほかの遺産の代わりに土地を相続したり、土地の価値と同じだけの現金をほかの相続人に渡したりといったことが考えられます。

ただし、遺産が土地しかなく、相続人も同じだけの資産を用意できない場合は、選択できない相続方法です。特に土地の価値が高いケースだと、相続人へ平等に分割するのは難しいでしょう。

土地を共有名義で所有する

[共有分割]土地を複数人で共有する

土地は分割することなく、ひとつの土地を共同で所有することが可能です。法務局で管理している登記簿には、誰が土地の所有権を持っているのかが記録されています。登記簿に登録する土地の所有権者はひとりではなく、複数人を登録できます。そのため、誰かひとりが相続するのではなく、複数人でひとつの土地を相続できるのです。これを共有名義といいます。

共有名義になっている土地は、共有者のひとりが勝手に売却できません。土地を売却するには、共有する全員の合意が必要です。そのため、土地を無事に相続できたものの、それから活用できずに放置されてしまうことがあります。また、共有名義の誰かが亡くなって相続が行われると、土地の所有権者がさらに増えることになります。合意を得るどころか、連絡すら難しくなるかもしれません。

土地を売却して現金を分割する

[換価分割]土地を売却して現金で分割する

土地を売却して現金化すれば、容易に分割できるようになります。相続割合に合わせた分割ができるため、相続人すべてが納得できる可能性があります。トラブルの起こりにくい、遺産の土地の分割方法といえるでしょう。

ただし、土地の売却には、すべての相続人の合意が必要です。思い入れがあって手放したくない、値上がりしたタイミングで売却したいなど、相続人それぞれに考えがあります。また、土地がスムーズに売却できるとは限りません。地方にあったり、変形地であったり、需要の低い土地は売却に時間がかかります。

土地を分筆して相続する方法

相続人が少ない、分けやすい土地などの条件がそろっていれば、土地を分筆して相続するのもよいでしょう。土地を分筆して相続する場合は、スムーズに進めるための流れが決まっています。そのため、土地の分筆で合意できるのであれば、手順どおりに分筆を進めていきましょう。

分筆した土地を相続する流れ

土地を分筆して相続するには、次の流れで進めていきます。

- 土地の測量を行う

- 分筆登記をする

- 遺産分割協議書を作成する

- 相続登記をする

- 土地の相続が完了する

それぞれの手順で、どのようなことを行うのか解説します。

1.土地の測量を行う

分筆を行うにあたって、まずは正確に土地の測量を行う必要があります。土地の広さは登記事項証明書(登記簿謄本)で確認できるのですが、記録されている情報が正確とは限りません。土地が使われているうちに、境界があいまいになってしまうことがあるのです。あいまいのままだと分筆ができないため、土地の測量が必要になります。

分筆を行うときは、土地境界確定測量が必須です。土地境界確定測量は確定測量図を作成するために行う測量のことで、隣家との境界(民々境界)と道路との境界(官民境界)を確定させます。土地境界確定測量は、土地家屋調査士へ依頼して行います。確定測量にかかる費用は、土地の広さにもよりますが60~80万円が目安です。

2.分筆登記をする

土地境界確定測量を終えたら、土地家屋調査士が分筆登記を行います。どのように土地を分筆するかは相続人で話し合い、不満のないように決めましょう。分筆によって土地が分割され、相続人それぞれで所有できるようになります。

分筆を行うと、土地に地番が割り振られます。地番とは法務局が土地を特定するためにつける番号のことです。分筆によって土地ができたため、新たに地番がつけられるのです。

3.遺産分割協議書を作成する

法定相続人が集まって遺産分割協議を行い、分筆した土地の相続を決定します。遺産分割協議での話し合いがまとまれば、その内容で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成するにあたっては、相続人全員の署名と実印が必要です。

4.相続登記をする

分筆した土地を相続したら、法務局で相続登記を行います。相続登記ではさまざまな書類が必要で、手続きも煩雑なので司法書士へ依頼しましょう。一般的な費用は5~15万円です。

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科されるおそれがあります。相続登記は忘れずに行いましょう。

相続登記を終えたら分筆した土地の相続人のもとへ「登記識別情報通知」が届きます。これで土地を分割した相続は完了です。

相続する土地を分筆するときの注意点

相続する土地を分筆するときは、トラブルや余計な費用がかからないよう、あらかじめ注意点を把握しておきましょう。

分筆登記は被相続人名義で行う

分筆は被相続人(亡くなった人)の名義で行うことが可能です。被相続人名義で分筆を行う場合は、土地の名義変更が一度で済むというメリットがあります。つまり、司法書士への報酬もそれだけ節約できるのです。土地を分けて相続するときは、被相続人名義のまま分筆をしましょう。

もし、遺産相続で共有名義にしてから土地を分筆すると、相続登記、分筆登記、交換登記といった手間が生じ、それだけ費用もかさみます。

分筆登記には時間がかかる

相続税の支払い期限は、相続を知った日から10カ月以内です。そのため、できるだけ早く分筆を進めなくてはなりません。ところが、分筆登記までに時間がかかることに注意しましょう。

土地境界確定測量は隣家と争いがなく、所有者が明確であれば、3カ月程度で済むことがあります。ところが、隣家と境界の合意が得られない、所有者がどこにいるかわからないなど、非常に時間がかかることもあります。分筆登記に3~6カ月はかかると想定しておきましょう。土地境界確定測量とは別に、分筆登記は1~2週間かかります。

相続する土地の分割でよくあるトラブル

相続する土地の分割では、トラブルになってしまうことがあります。起こりやすいトラブルとしては、次のものがあります。

- 分割方法をめぐって相続人の意見が分かれる

- 評価方法で相続人同士が争う

- 権利関係が複雑で相続手続きが進まない

土地の相続では相続人それぞれの主張がぶつかり合うことで、さまざまな問題が起こります。土地の相続で起きるトラブルにはどのようなものがあるのか、詳しく確認しておきましょう。

分割方法をめぐって相続人の意見が分かれる

土地の相続では、相続人間で分割方法が決まらずトラブルになることがあります。相続で土地を分割する方法には「現物分割(分筆)」「共有分割」「代償分割」「換価分割」の4つがあり、相続人によって選びたいものが異なります。土地を残したい人、売却して現金がほしい人など、思いは人それぞれです。このように土地に対する思いが異なると、いくら話し合いをしても、お互いの意見を主張し合うばかりで同意に至らないことがあります。

相続人全員が分割方法に同意しなければ、相続は成立しません。そのため、土地の分割方法をめぐるトラブルは、相続の手続きを大きく停滞させる原因になります。

評価方法で相続人同士が争う

土地の相続して分けるときは、土地の評価額が重要です。換価分割で現金にしてしまうのであれば、売却できた価格で分けあえば済みます。しかし、換価分割のように、土地の評価額をもとに現金を受け取る分割方法であれば、どのような方法で土地の価値を評価したのかが重要になります。土地の評価額が低いと受け取る金額が低くなってしまうので、評価方法によっては不公平に思う相続人もいるのです。土地の評価方法には、次のものがあります。

| 指標 | 特徴 | 計算方法 |

|---|---|---|

| 実勢価格 | 土地が売りに出されたとき、買主が見つかる可能性の高い価格(市場価格) |

|

| 相続税評価額 | 国が定めた土地の評価額を基準にして算出した評価額 |

|

さらに、実勢価格と相続税評価額の計算方法にもいくつか種類があるため、同じ土地であっても評価額が異なります。そのため、評価方法の選択が争いの原因になってしまうのです。

権利関係が複雑で相続手続きが進まない

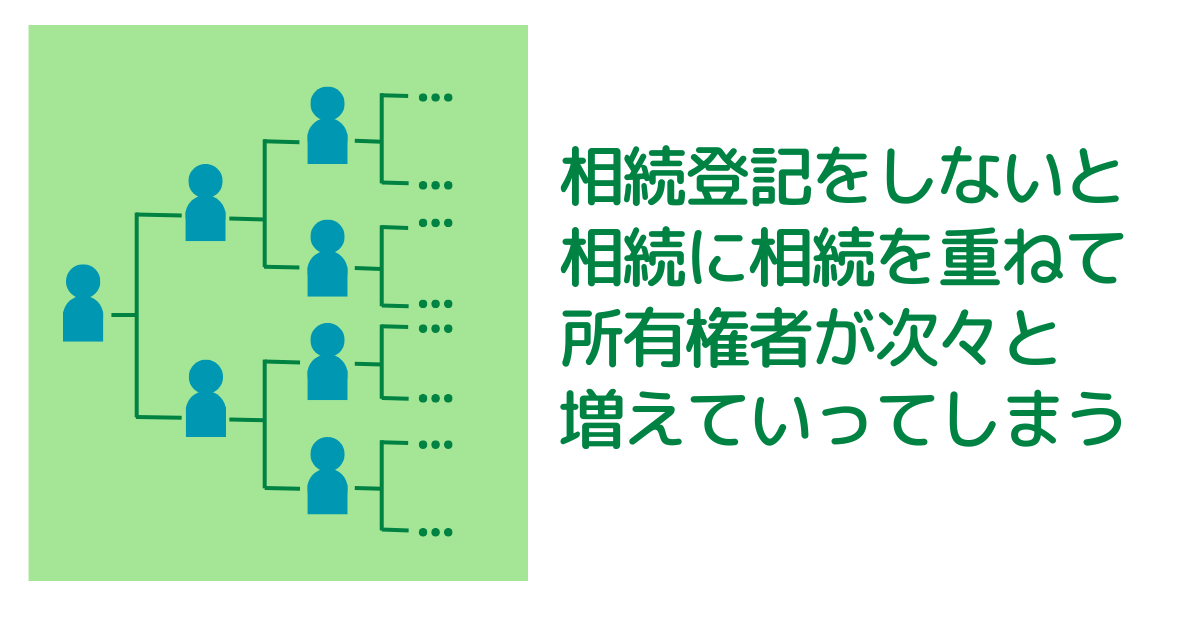

相続登記をしないと相続人が増えて権利関係が複雑になる

権利関係が複雑になっている土地だと、相続するときにトラブルになることがあります。何人もの所有権者がいるような土地は、相続が発生すると権利関係をすべて洗い出し、関係者全員の同意を得なくてはなりません。そして、権利の整理や調整に多くの時間がかかるため、相続手続きが円滑に進まなくなります。 たとえば、次のような土地は権利関係が複雑で、対応に時間がかかることがあります。

- 被相続人が生前に相続登記をしていない土地

- 共有名義になっている土地

何代にもわたって被相続人が相続登記をしていない場合は、時代をさかのぼってすべての世代の相続人を洗い出さなければいけません。そういった土地の場合は、相続登記がされるまで相続人全員が法定相続分に応じて共有している状態になります。この状態で相続人のひとりが亡くなると、その人の持分は次の世代の相続人に引き継がれます。相続人が増えるほど、遺産分割協議で意見がまとまりにくくなるため、トラブルの原因になります。

法律改正により相続登記が義務化

令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。相続登記とは不動産を相続した人へ所有権者の名前を変更することで、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。 不動産登記法 第七十六条の二

正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科せられます。義務化される以前は所有者が亡くなっても相続登記がされないことがあったため、所有権者のわからない「所有者不明土地」がたくさんありました。そのため、誰も管理しない土地や空き家があり、放置されて周辺環境の悪化や民間取引・公共事業の阻害などの社会問題を引き起こす原因になっていたのです。その解決を目的として、相続登記が義務化されました。

相続した土地を安全に分割する方法

相続した土地を分割する際には、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに手続きを進めるための方法を知っておく必要があります。まず大切なのは、相続人全員で話し合いの場を持ち、お互いの意見を尊重しながら、納得のいく分割方法を見つけることです。 また、早めの準備と対応、専門家への相談も重要なポイントとなります。場合によっては相続放棄という選択肢も視野に入れながら、慎重に進めていくことが求められます。

遺産分割協議は相続人だけで行う

相続した土地を分割する際は、まずは相続人全員で話し合いの場を持ち、遺産分割協議を行うことが重要です。この際、相続人以外の第三者を交えずに、相続人だけで進めることをおすすめします。第三者が入ることで、かえって話し合いがこじれる可能性があるためです。 相続人全員が納得のいく分割方法を見つけるには、お互いの意見を尊重し、冷静に話し合うことが大切です。感情的にならず、土地の特性や各相続人のニーズを踏まえて、最適な分割方法を探っていきましょう。

早めの準備と対応をする

相続税の納付、申告の期限は10カ月です。期限が迫ってきているからといって慌てて手続きをすると、トラブルに発展する可能性もあります。 早めに準備をして時間に余裕を持つことが大切です。 また、相続発生前であれば、遺言書などの準備をしておくとよいでしょう。

専門家に依頼する

相続した土地の分割方法について、相続人だけで解決が難しい場合、早めに弁護士や行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。専門家の助けを借りることで、感情的にならずに冷静に話し合いを進められます。 弁護士と行政書士のそれぞれの役割と相談範囲を説明します。

弁護士

弁護士は、法律手続き全般に対応できる専門家です。相続においては、以下のような業務に対応できます。

- 相続人調査

- 財産調査

- 遺産分割協議の代理、調停や審判の代理

- 相続放棄や限定承認

- 遺産分割協議書の作成

- 遺言書作成

- 遺留分侵害額請求

- 使い込まれた預金の取り戻し請求

弁護士に依頼すべきケースは、遺産分割や遺留分、遺産使い込みや遺言の有効性に関するトラブルなど、紛争が起こっている場合や起こりそうな場合です。ほかの相続人と連絡がとれない場合なども弁護士に相談すべきです。

行政書士

行政書士は、行政への申請手続きに関する専門家です。相続においては、以下のような対応が可能です。

- 不動産の相続登記

- 相続人調査、財産調査

- 遺産に不動産が含まれている場合、遺産分割協議書の作成

- 相続放棄の書類作成

- 預貯金の払い戻し

行政書士に依頼すべきケースは、遺産の中に不動産が含まれていて、揉め事が発生していない場合です。 弁護士と行政書士はそれぞれ異なる業務を担当します。したがって、相談する専門家は具体的な相続の状況や問題によります。必要に応じて、複数の専門家に相談することもあります。専門家を選ぶ際には、自分の状況とニーズに最も適した専門家を選ぶことが重要です。 また、専門家がほかの専門家と連携している場合、一度に複数の問題を解決することが可能となります。

相続放棄も検討する

相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することを指します。相続人が多く、分割が難しい場合や、相続財産が多額の負債を抱えている場合など、場合によっては相続放棄を検討することがあります。 相続放棄をする場合、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。また、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に申述しなければならないと定められています。 相続放棄は重要な決定であり、専門家に相談することをお勧めします。また、相続放棄をした場合、その相続人は相続開始から法廷相続人ではなかったとみなされます。したがって、相続放棄の結果としてほかの相続人の相続割合が増えたり、相続権がなかった者が相続権を取得したりすることがあります。

最低敷地面積以上で分割する

最低敷地面積とは、建築物を建てるために必要な土地の最小面積のことで、その地域の都市計画に基づいて定められています。 たとえば、最低敷地面積が100㎡の地域であれば、土地を分割する際には各区画が100㎡以上でなければなりません。

最低敷地面積以下で分割した場合、その土地は建築基準法に違反することになり建築許可が下りないリスクがあります。これにより土地の価値が大きく下がるおそれがあるため、注意が必要です。また、道路に面していない土地や、道路に面していても幅が2m未満の土地をつくってしまうと、建築物を建てられない土地になることもあります。土地を分割するときは、専門家に相談し、適切な分筆登記を行いましょう。

また、セットバックやみなし道路など、ほかの法的要件についても考慮する必要があります。分割後の各区画が建築基準法や都市計画法を満たすように計画することで、土地の価値を保ち、将来的な利用に影響が出ないようにすることが大切です。

相続した土地を売るならリビンマッチがおすすめ

相続した土地を使用する予定がない場合、所有し続けることは税金の負担や管理の手間がかかります。そのような場合は、土地の売却を検討しましょう。土地の売却は不動産仲介会社に依頼するのが一般的ですが、会社によって提示される査定価格が異なります。少しでも高く売却するには、複数の会社から見積もりを取り、比較検討することが大切です。

複数の仲介会社に個別に見積もりを依頼するのは時間と手間がかかります。そこで、おすすめなのが不動産一括査定サイトの「リビンマッチ」です。リビンマッチは最大6社の不動産会社に一括で見積もりを依頼できるサービスです。各社の提示価格を簡単に比較できるため、効率的に媒介契約を結ぶ不動産会社を見つけられます。リビンマッチを活用して複数の選択肢から最良の方法を選びましょう。

2022年からリビンマッチのコラム記事の執筆・編集を担当しています。不動産の財産分与に関する記事執筆が得意です。住宅設備機器の専門商社に6年間従事した知識と経験を活かして、不動産に関する知りたかったこと、知っておいた方がいいことをわかりやすく伝えられるように心がけています。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

離婚で家を財産分与 (26) 老後の住まい (22) 一括査定サイト (15) 売れないマンション (13) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 離婚と住宅ローン (11) 家の売却 (9) 不動産高く売る (8) マンション価格推移 (8) 実家売却 (8) マンションの相続 (8) 家の後悔 (8) 移住 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) 空き家売却 (5) 家の価値 (5) 離婚準備 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) お金がない (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) マンションか戸建てか (3) サブリース (3) イエウール (3) 近隣トラブル (3) 不動産価格推移 (3) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2) アパート売却 (2)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて