公示価格と実勢価格の差はどれくらい?エリア別の乖離率と価格の算出方法

2023年3月22日、令和5年の土地公示価格が発表されました。住宅地と商業地、全用途平均すべてで、全国的に上昇率が拡大しました。上昇率は全用途平均で1.6%、住宅地の地方4市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)では8.6%です。

参考:国土交通省「全国の地価動向は全用途平均で2年連続上昇~令和5年地価公示~」

約30年続いた地価下落がようやく落ち着き、今後は地価の上昇を背景とした資産価値の向上が期待されます。

ただし、公示価格は不動産取引の価格を決める指標のひとつですが、実際に取引が合意した価格である実勢価格とは乖離があります。2つの価格の違いやエリア別の乖離率を、不動産の一括査定サイト「リビンマッチ」が徹底解説します。

もくじ [非表示]

公示価格と実勢価格の関係

土地の価格には、公示価格と実勢価格がありますが、不動産取引における2つの価格の違いや意味について解説します。

公示価格と実勢価格の意味

公示価格とは、国土交通省が実施する地価公示で発表される、毎年1月1日時点における標準地ごとの土地価格のことです。標準地は、全国2万6,000地点を定めています。

地価公示は、以下のような目的があります。

- 公共事業用地を取得する際の土地単価算定の規準にする

- 一般の不動産取引で価格を決める指標とする

また、相続時の財産評価や固定資産税評価の規準にもされています。

対して、実勢価格は、実際の取引で売主と買主が合意した価格を意味します。つまり、売買契約書に記載する価格をいいます。

実際の取引では、売主と買主にはそれぞれ「売りたい価格」と「買いたい価格」があります。この価格は、公示価格と同じである必要はありません。自由に商談した結果決まるのが売買価格、つまり実勢価格です。

最近の価格変動

バブル経済崩壊により地価は下がり続けましたが、2013年ころから下落幅は小さくなり、3大都市圏では上昇する地点が見られるようになりました。

また、2020年には、新型コロナウイルス感染症の影響で下落に転じましたが、2021年には上昇に変わっています。

「令和5年地価公示」では、住宅地について、東京圏が2年連続上昇し平均変動率は2.1%です。大阪圏も2年連続の上昇となり平均変動率は0.7%、名古屋圏も2年連続上昇し平均変動率は2.3%でした。

| エリア | 平均変動率 |

|---|---|

| 東京圏 | 2.1% |

| 大阪圏 | 0.7% |

| 名古屋圏 | 2.3% |

地方圏では、札幌市・仙台市・広島市・福岡市が平均変動率8.6%と、10年連続の上昇です。その他の地域では平均変動率が0.4%と28年ぶりに上昇し、全国的な地価上昇傾向がはっきりとわかります。また商業地、工業地も同様に上昇しています。

令和5年公示価格は令和4年の地価上昇が反映された結果であり、実勢価格も同様に上昇しているといえます。

参考:国土交通省「令和5年地価公示」

公示価格と実勢価格はどちらが重要?

土地の売り出し価格は、不動産査定に基づいて検討します。不動産査定では、路線価や固定資産税評価額も参考にしますが、これらは公示価格が基になっています。

ただし、公示価格は標準地の価格です。個々の土地については、路線価と固定資産税評価額から逆算して、公示価格に相当する価格を導き出せます。

具体的には、以下2パターンの計算方法で求められます。

- 公示価格相当額=路線価 ÷ 0.8

- 公示価格相当額=固定資産評価額 ÷ 0.7

ただし、固定資産税評価額は3年に一度、路線価は毎年見直しが行われます。そのため、上記2つの結果は、必ずしも一致はしません。

公示価格はその年の1月1日時点の価格ですが、それ以降も不動産取引は続くため、実勢価格は毎日のように変化します。また、不動産の売買価格は、売主と買主双方の考え方に大きく左右されます。物件の立地条件による需給バランスや、地勢や周辺環境などの条件も関係します。

公示価格と実勢価格のどちらが重要であるかは一概にはいえませんが、公示価格はひとつの目安でしかありません。

公示価格と実勢価格はどれくらいの差がある?

公示価格と実勢価格は、具体的にどれくらいの差が生じるのでしょうか。

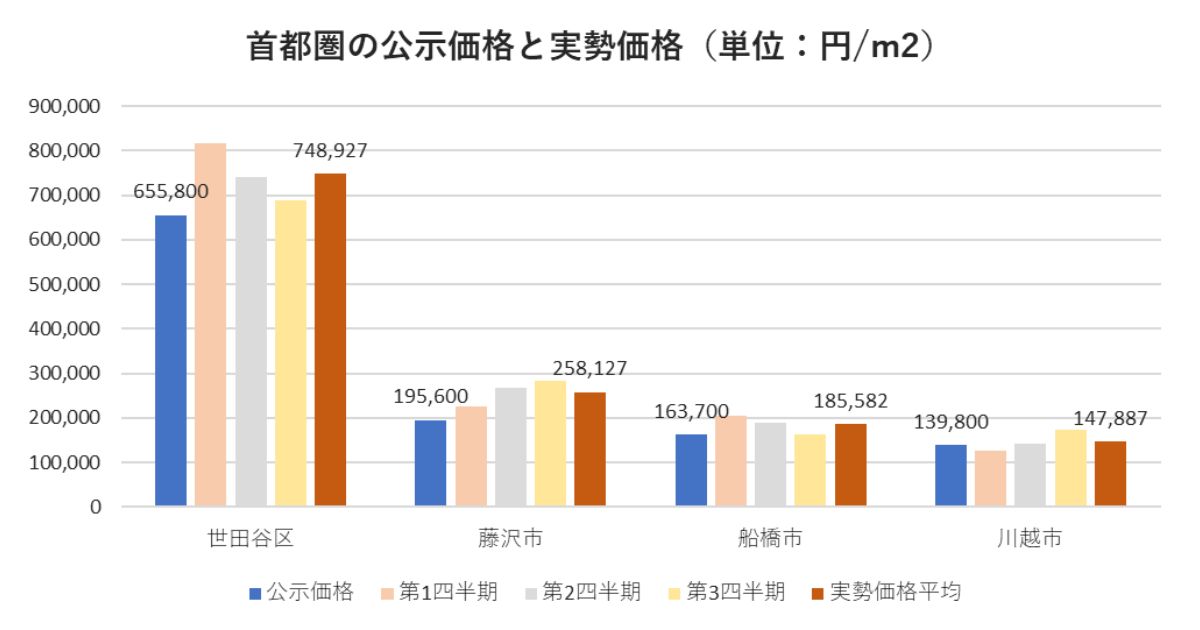

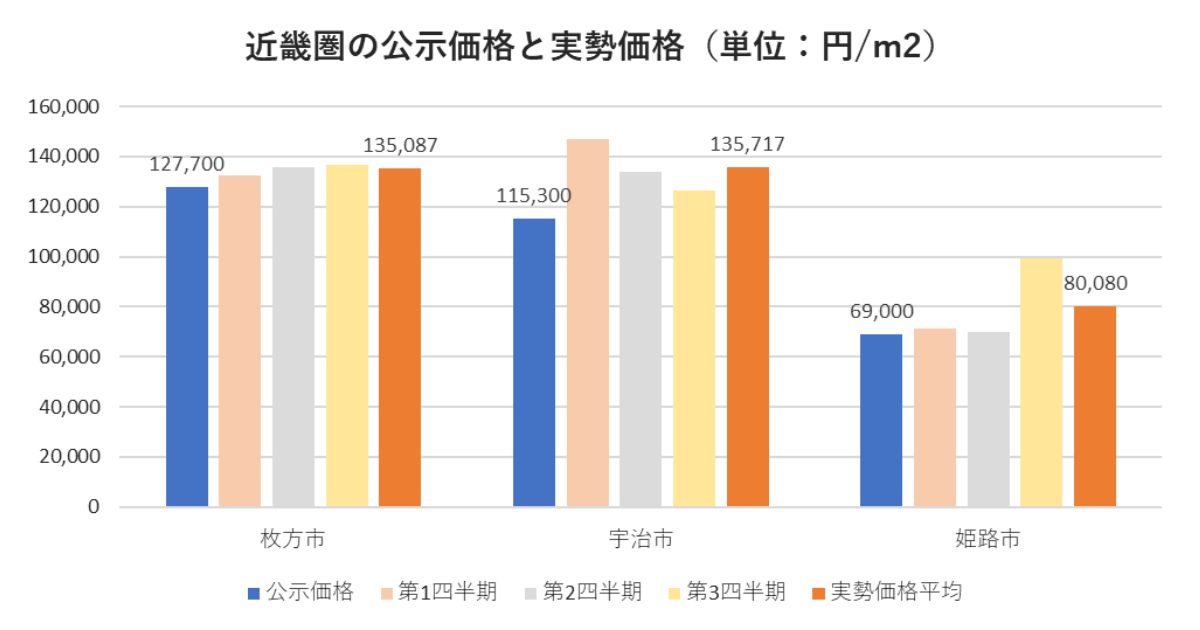

物件それぞれの条件によって異なりますが、目安として、首都圏と近畿圏で2022年に取引件数が多い行政区別に公示価格と実勢価格の違いを確認します。

- データ出典

-

- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産情報ライブラリ2022年第1四半期~第3四半期

- 国土交通省「地価公示」

- 条件

-

- 東京都と政令市の各区、市町村ごとに2022年の取引件数が多い行政区を抽出

- 上記に該当する行政区の実勢価格と公示価格それぞれの平均で比較

- 市街化調整区域などで宅地とみなされないデータは除外

首都圏主要エリアの乖離率

首都圏の主要エリアとして、以下4つの行政区を比較します。

- 東京都世田谷区(取引件数165件)

- 神奈川県藤沢市(取引件数114件)

- 千葉県船橋市(取引件数142件)

- 埼玉県川越市(取引件数138件)

公示価格と実勢価格の平均をエリアごとに表したのが、次のグラフです。

首都圏の公示価格と実勢価格

実勢価格の平均は、4エリアとも公示価格を上回っています。

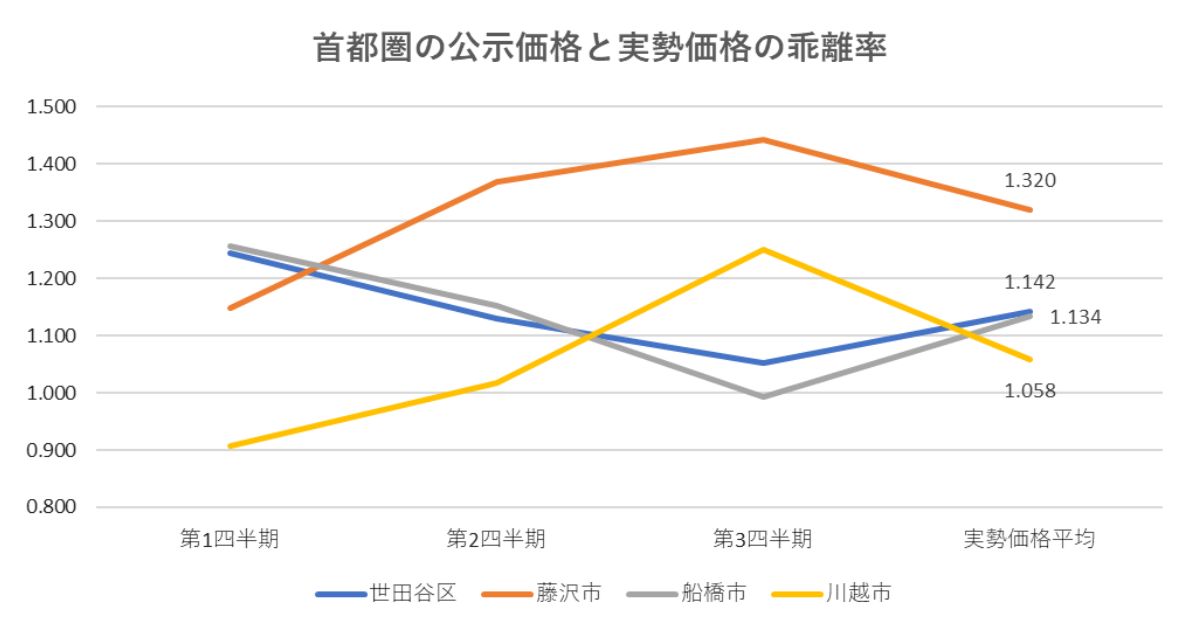

では、公示価格と実勢価格の乖離率を確認してみましょう。

乖離率は、以下の計算式で求めます。

乖離率が1を超えていると、実勢価格が公示価格よりも高いことを意味します。

四半期ごとに変動が生じており、3四半期の平均は各エリアとも公示価格を上回り、乖離率は1.058~1.320です。

首都圏の公示価格と実勢価格の乖離率

近畿圏主要エリアの乖離率

近畿圏の主要エリアとして、以下3つの行政区を比較します。

- 大阪府枚方市(取引件数123件)

- 京都府宇治市(取引件数62件)

- 兵庫県姫路市(取引件数308件)

実勢価格の平均は、3エリアとも公示価格を上回っています。

近畿圏の公示価格と実勢価格

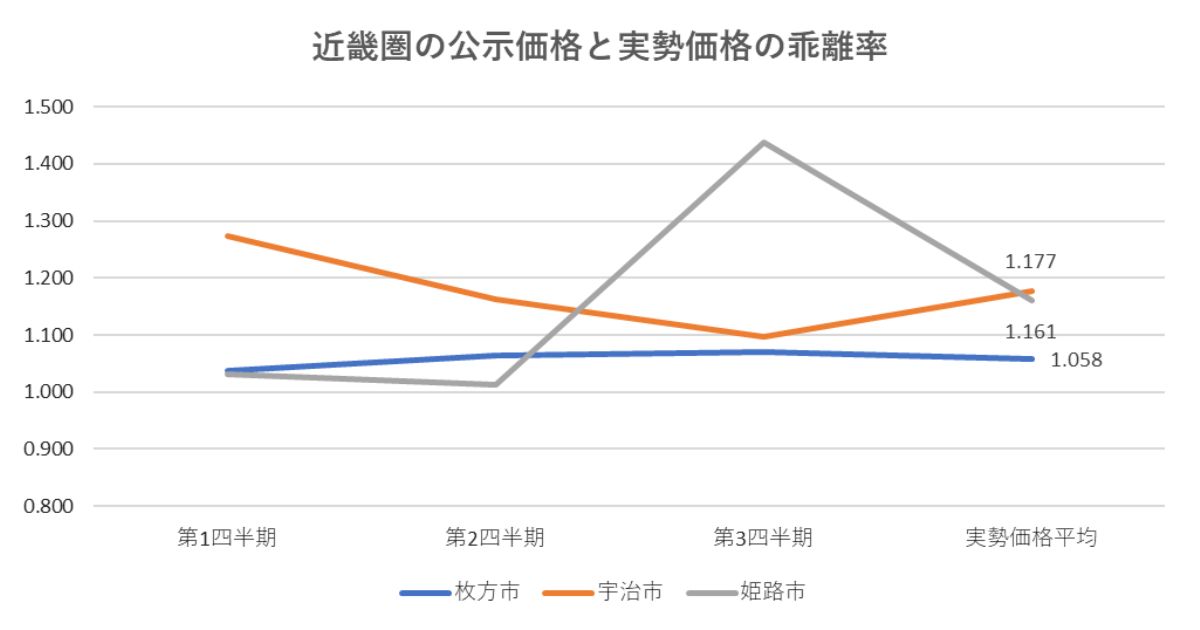

では、公示価格と実勢価格の乖離率を確認してみましょう。

近畿圏の公示価格と実勢価格の乖離率

首都圏と同様に四半期ごとの変動があり、3四半期の平均は各エリアとも公示価格を上回り、乖離率は1.058~1.117です。

実勢価格は物件の特性が反映される

地価公示は、標準地の評価を定点観測するような方法で毎年行われています。標準地そのものが売買取引された結果ではありません。

対して実勢価格は、実際の取引に基づいた結果が反映されており、一つひとつの売買価格は個別の条件や特性に左右されます。

また、公示価格と実勢価格の両方、平均価格に基づいた比較評価であり、個別の特性を把握できるものではありません。

そのため、公示価格と実勢価格の乖離について、一定の規則性を見いだすことは難しいでしょう。

実勢価格に近い価格を算出する方法

不動産売却では、実際の取引により関係の深い実勢価格を知ることが重要です。

ここでは、実勢価格に近い土地の価格を算出する方法を解説します。

不動産ポータルサイトの活用

不動産ポータルサイトには、たくさんの売り物件が掲載されています。売地や中古戸建、中古マンションなど、種別ごとに物件を検索できます。

また、エリア別に検索した結果を価格や広さ順に並べ替えたり、戸建やマンションは築年代別順に価格の差を把握できたりします。

ただし、売り物件に表示される販売価格(売り出し価格)は、売主の希望金額が反映されています。あくまでも希望のため、必ず表示された価格で取引されるわけではありません。売買価格は、買主との価格交渉で決定します。

しかし、不動産の売却を考えている方にとって、不動産ポータルサイトの売り出し価格は、実勢価格の目安を知るには役立つ情報です。

不動産情報ライブラリの活用

国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、実際の売買価格を物件の特定をせずに公表しています。

所在地は「字名」までが表示され、住宅地か商業地かの区分と用途地域もわかります。さらに、前面道路や建物に関する情報もあり、売却を予定している物件周辺における実際の売買価格を知ることができます。

実勢価格に近い価格を把握する参考になるでしょう。

実勢価格を知る確かな方法は不動産査定

不動産会社は、特定の地域における個別の売買事例情報を収集できます。具体的には、以下のような土地の価格に直接関係するデータに合わせ、売り出し価格と最終的な売買価格を確認します。

- 所在地

- 土地面積

- 前面道路

- 間口・奥行

- 高低差

- 用途地域

つまり、不動産会社は、実勢価格に基づいた不動産市場の状況をリアルタイムでキャッチしています。

そのため、不動産会社に不動産査定を依頼すると、不動産ポータルサイトや公的な不動産価格情報サイトでは得られない、かなり正確な「売れるであろう価格」を算出できます。

ただし、不動産会社によって、査定価格にある程度の差があります。それは、現在の不動産市場の状況認識の差が価格に反映されるためです。

そのため、より正確な価格を知るには、複数の会社に査定を依頼する必要があります。一括査定サイトの「リビンマッチ」が、利用者の評価を得て信頼されている理由がここにあります。

リビンマッチは、たった一度の手間で複数の不動産会社から査定結果を受け取れる無料のインターネットサービスです。自分が所有する不動産の価値を知るために、積極的に活用しましょう。

公示価格と実勢価格に関するよくある質問

- 公示価格とは?実勢価格とは?

- 公示価格とは、国土交通省が実施する地価公示で発表される、毎年1月1日時点における標準地ごとの土地価格のことです。対して、実勢価格は、実際の取引で売主と買主が合意した価格を意味します。つまり、売買契約書に記載する価格をいいます。

- 公示価格と実勢価格はどれくらいの差がある?

- 首都圏主要エリアの乖離率は1.058~1.320、近畿圏主要エリアの乖離率は1.058~1.117です。ただし、公示価格と実勢価格の両方、平均価格に基づいた比較評価であり、個別の特性を把握できるものではありません。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

離婚で家を財産分与 (26) 老後の住まい (22) 一括査定サイト (15) 売れないマンション (13) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 離婚と住宅ローン (11) 家の売却 (9) 不動産高く売る (8) マンション価格推移 (8) 実家売却 (8) マンションの相続 (8) 家の後悔 (8) 移住 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) 空き家売却 (5) 家の価値 (5) 離婚準備 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) お金がない (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) マンションか戸建てか (3) サブリース (3) イエウール (3) 近隣トラブル (3) 不動産価格推移 (3) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2) アパート売却 (2)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて